フルマラソンに挑戦すると、多くのランナーが「30kmの壁」に苦しむ経験をします。序盤は軽快に走れても、この距離を境に急激な疲労やペースダウンし、完走が危うくなることも。

本記事では「30kmの壁」の要因と克服法を総合的に解説します。

エネルギー切れや神経筋疲労、脳のブレーキなどの原因を考え、ロング走やエイド補給の工夫、メンタル面の対策まで幅広くお伝えしますので最後までご覧ください。

フルマラソンの30kmの壁とは

フルマラソンの「30kmの壁」とは、フルマラソンの距離(42.195km)の中で、多くのランナーが30km前後を過ぎるころに急激なペースダウンや強い疲労感、足の重さなどを感じる現象を指します。

一般的には、

- エネルギー切れ・乳酸の蓄積

- 神経筋疲労

- 脳のブレーキ

などの要因が複合的に重なって起こると考えられています。

前半でペースを上げすぎてしまうと糖質の消費が速まるため、終盤でエネルギー切れを起こしやすくなります。また、長時間の衝撃で筋肉や神経系が疲労し、動きが鈍くなることも原因のひとつです。

さらに、脳が「これ以上は危険」と判断してペースを落とす指令を出すともいわれ、単なるエネルギー不足だけではない複雑なメカニズムによって「30kmの壁」が生じるとされています。

30km走を取り入れて30kmの壁を克服する!

30kmの壁を克服するには30km走を連取に取り入れるのが一番です!

ただ『30km走なんてやったことない』という方に向けて、筆者Kなりの考え入れた30km走に関する動画を撮りましたので、ぜひご覧ください!

これから30km走を始める方、フルマラソンを初めて走る方の参考になれば幸いです。

30kmの壁の3つの原因

「30kmの壁」は単にエネルギー不足だけで起こるものではなく、身体と神経、そして脳の働きが複雑に絡み合うことで生じると考えられています。具体的には、下記の三要素が相互に作用し、多くのランナーが30km前後でペースダウンや極度の疲労を経験するのです。

- エネルギー切れと乳酸の蓄積

- 神経筋疲労

- 脳のブレーキ

エネルギー切れ・乳酸の蓄積説

もっとも古くから言われてきた説です。フルマラソンを走る過程で糖質(グリコーゲン)が切れ、乳酸などの老廃物が蓄積することで筋肉が動きにくくなり、パフォーマンスが低下すると考えられています。

- 糖質切れ:肝臓や筋肉に蓄えられていたグリコーゲンが30km付近でほぼ使い果たされる。

- 乳酸の蓄積:激しい運動で発生する乳酸が処理しきれず、筋肉の収縮が阻害される。

神経筋疲労説

長い距離を走ることで神経伝達機能に疲労が生じ、筋肉側の反応速度が低下してしまうという説です。筋線維の細かなダメージや、筋肉と神経の連携がうまくいかなくなることで「脚が動かない」状態に陥るとされています。

- 神経伝達が衰える:運動を続けるうちに神経系の興奮が持続しづらくなり、筋線維への指令が弱まる。

- 筋線維の損傷:長時間の着地衝撃により微細な断裂や炎症が生じると、筋出力が低下する。

脳のブレーキ

「脳のブレーキ」とは、中枢神経系が身体の異常や過度の疲労を察知し「これ以上の負荷は危険」と判断してペースを抑制する現象と考えられています。

運動中、エネルギー不足や筋肉の痛みなどが脳に伝わると、身体を守ろうとして筋肉への指令が弱まります。その結果、脚が重くなったりスピードが落ちたりするのです。

いわゆる中枢性疲労や中枢調節モデルとして説明されることが多く、カフェイン摂取や甘味刺激によって脳のブレーキが一時的に緩み、走り続けられるケースもあると報告されています。

つまり、肉体的限界に達していなくても、脳が危険信号を発した段階で出力が抑え込まれるため、終盤で極端なペースダウンにつながるとされています。

30kmの壁の原因は複合的要因

フルマラソンにおける「30kmの壁」は、単なるエネルギー不足だけではなく、いくつもの要因が重なり合うことで起こると考えられています。

走行中の糖質(グリコーゲン)切れによるエネルギー不足、長時間の衝撃による神経筋疲労、そして脳が身体を守るために発動する「中枢性疲労」が代表的です。

糖質切れで力が出にくくなるだけでなく、筋線維や神経系が負荷に耐えられず、脳が危険と判断するとペースを抑える指令を出します。こうした複合的な作用によって、多くのランナーが後半で失速を経験するのです。

30kmの壁の対策方法

フルマラソンに挑戦すると、多くのランナーが「30kmの壁」に苦しめられます。

これは、先ほど挙げた3つの原因(エネルギー切れ・乳酸の蓄積、神経筋疲労、 脳のブレーキ)が重なり合って起こる現象です。

では、どうすればこの壁を乗り越えられるのでしょうか。フルマラソン初心者向けの対策方法を解説します。

エネルギー切れ・乳酸の蓄積への対策

カーボローディング

フルマラソン当日に全力を出すためには、体内にできるだけ多くの糖質(グリコーゲン)を貯蔵しておく必要があります。

フルマラソンの完走を目指す方の場合は、大会の前日に炭水化物中心の食事を意識し、パスタやごはん、パン、芋類などを多めに食べて、筋肉や肝臓にグリコーゲンを蓄えましょう。

これを行うことで、序盤からのエネルギー不足を防ぎます。

レース中のエネルギー補給

フルマラソンでは走っている最中に消費するカロリーが非常に多いため(成人男性の場合合計で約3000kcalの消費)、走行中のエネルギー補給も欠かせません。

給水所やエイドステーションでスポーツドリンクやジェル、バナナなどをこまめに摂ることで、血糖値の極端な低下や乳酸蓄積による失速を抑えることができます。

初心者の方は、5kmごとに少しずつ摂取するなど、補給のタイミングを決めておくと安心です。

ペースコントロール

エネルギー切れを招く大きな要因の一つが、オーバーペース(実力以上に速く走ってしまうこと)です。スタート直後は多くのランナーに囲まれているため、つい速く走ってしまいがち。

しかし、前半で糖質を大量に消費してしまうと、後半に足が止まってしまう原因になります。序盤は余裕をもったペースで入り、後半の30km以降に備えておくことが大切です。

神経筋疲労への対策

ロング走やペース走による慣れ

30kmの壁は、長時間にわたって走り続けることで生じる筋肉や神経の疲労が大きく関係しています。

20km以上のロング走を週に1回は行い、長距離に慣れておくことが重要です。

また、月に1~2回程度、ゆっくりペースで長く走る「LSD(ロング・スロー・ディスタンス)」を取り入れると、長く体を動かし続けられるスタミナと脚の持久力がつきます。

アップダウンやトレイルランで脚筋力を強化

神経筋疲労を軽減するためには、脚にかかる衝撃や負荷に耐えられる筋力をつけることも大切です。

坂道練習やトレイルランのように、上り下りのあるコースを走ると、大腿四頭筋やハムストリングス、ふくらはぎなど、普段使わない筋肉も刺激され、筋力が強化されます。

ただし、急な坂や不整地は怪我のリスクも高いので、無理のない範囲で少しずつ取り入れてみてください。

フォームチェックと適切なシューズ選び

疲労がたまるとフォームが崩れやすくなり、さらに無駄なエネルギーを使ってしまいます。

日ごろから自分のランニングフォームを確認し、できるだけブレの少ない走りを意識しましょう。シューズもクッション性やサポート力があるものを選ぶと、着地時の衝撃が和らぎ、神経筋疲労を抑制するのに役立ちます。

脳のブレーキへの対策

メンタルトレーニング

レース後半の苦しい時間帯に「まだ走れる」と自分に言い聞かせることや、ポジティブなことを思い浮かべるイメージトレーニングも大切です。

30kmを超える距離を練習で経験しておくと「自分には走れた実績がある」と自信がつくので、普段から中長距離や30km走にも取り組んでおくと良いでしょう。

カフェインや甘味刺激の活用

脳は身体の状態を常にチェックしており、エネルギー不足や筋肉の痛みなどの信号を受け取ると「これ以上は危険」と判断し、ペースを抑える指令を出すことがあります。これが「脳のブレーキ」と呼ばれる現象です。

こうした状態を一時的に改善するのが、カフェインや甘味です。

カフェイン入りのジェルを摂取したり、スポーツドリンクなどを飲むと、脳が「エネルギーを摂取した」と感じブレーキを和らげてくれます。

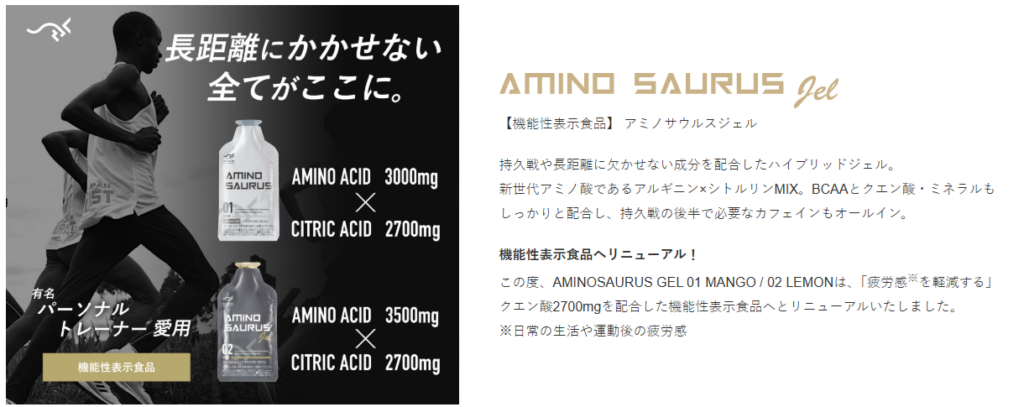

おススメのカフェイン入りエナジージェル「アミノサウルスジェル01」

カフェイン入りエナジージェルの摂取が効果的です。その中でも、機能性表示食品である「アミノサウルスジェル01」がおすすめです。

このジェルは、持久戦や長距離走行に欠かせない成分をバランス良く配合したハイブリッドジェルです。

アルギニン(2,000mg)とシトルリン(1,000mg)の組み合わせに加え、BCAAやクエン酸(2,700mg)、ミネラルも豊富に含まれています。特に、後半のパフォーマンス維持に役立つカフェインを75mg配合しており、集中力の向上やリカバリーに期待できます。

さらに機能性表示食品で、味もマンゴー風味で飲みやすく、運動中や運動後に手軽に摂取できるのも魅力です。

筆者もフルマラソンの時は10kmごとに必ずアミノサウルスジェルを摂取します。飲むと体が楽になる感じがし、30km、40kmと粘り強く頑張れる気がします。

まとめ:30kmの壁をクリアするポイント

いわゆる「30kmの壁」は、単純に糖質が切れたから生じるものではなく、エネルギー不足・筋肉や神経の疲労・脳によるペース調整など複数の要因が重なって起こるものです。

したがって、その克服には総合的なアプローチが必要です。

- 適正なペース配分

- エネルギー管理

- 普段からのトレーニング

- メンタル強化

こうしたポイントを押さえながら、普段のトレーニングとレース中を見直してみてください。

ちょっとした意識や練習の積み重ねが「30kmの壁」に打ち勝つポイントになるでしょう。総合的なアプローチで、最後まで走り抜き、30km以降も粘れる走りを手に入れてください。